Für die Richtigkeit / for copy conform

von Quirin Babl

Dieser Text hat das Kopieren bestehender Kunstwerke zum Ausgangspunkt. Er verwendet Zitate und Abschriften anderer Texte als Material, um sich ein Referenzfeld zu erschließen, innerhalb dessen ich meine eigene künstlerische Arbeit verorten möchte. Weder handelt es sich um eine akademische Abhandlung, noch um einen rein künstlerischen Beitrag. Inhalt und Form treten auf eine ebenso implizite wie explizite Weise in Beziehung zueinander. Ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Begriffe wie Wiederholung, Kopie, Zitat, Fake sind sowohl nebeneinander als auch ineinander verschränkt gesetzt. So soll eine Sprache entstehen, die dem Vorausgehenden verhaftet bleibt und damit notwendigerweise an meinem eigenen Anspruch, einen autonomen Text zu produzieren, scheitert.

Bilder anderer Künstler:innen zu kopieren, ist zu allererst eine Form anzufangen. Ein Anfang sind diese Bilder jedoch selten. Bilder zu kopieren, bedeutet das Handeln anderer als die Rahmenbedingung des eigenen Tuns anzuerkennen. Es geht hier nicht nur um die Fähigkeit, das Werk einer anderen Person möglichst gut reproduzieren zu können, sondern auch darum, eine Andersartigkeit innerhalb der eigenen Produktion zu erkennen, eine gewisse Distanz zu dieser Produktion zu antizipieren und diese in die eigene Arbeit einzutragen und in ihr wirksam werden zu lassen. Dicht unter der Oberfläche einer anderen Person, ihre kleinsten Gesten aufzugreifen und mit den Augen bzw. dem Pinsel, dem Stift, der Nadel etc. nachzuvollziehen, ruft eine spezifische Reflexivität hervor. Die andere Hand gewinnt höchste Bedeutung im Prozess der künstlerischen Selbstdefinition. Die entstehenden Spuren sind in die eines:einer Anderen eingebettet und verweisen auf die immer dialogische Natur der Spur. Im Nachvollzug wird eine Offenheit an Erfahrung verfügbar gemacht.

Eine solche Übung in Anpassung und Entgegenkommen kann auch beinhalten, das Werk eines:r Autor:in oder Künstler:in als ein sich über Zeit Formierendes und immer wieder neu Besetzbares erfahren zu können. Das allmähliche Nachzeichnen einer Praxis, die Frage, wie Dinge ineinandergreifen, wie verschiedene Bilder innerhalb eines Werks zueinander in Beziehung stehen, ruft zwangsläufig auch den Wunsch hervor, sich selbst als Autor:in zu etablieren. Das Eigene schält sich gewissermaßen aus dem Anderen heraus. Anfänge verschwinden in diesem Zusammenhang aus dem Blickfeld. Das Kopieren und Nachahmen produziert merkwürdige Diskrepanzen und Überschüsse, die die Unmöglichkeit einer identischen Wiederholung und die Unausweichlichkeit der Transformation bezeugen. Die Wiederholung verlangt das Neue und bleibt gleichzeitig stets hinter dem Appel der Innovation zurück. Subjektivität tritt als ein unabschließbares Projekt in Erscheinung, welches sich weder die eigene Abschaffung erzählt, noch der Illusion einer Neuschöpfung im Sinne der modernistischen Kunstproduktion hingibt.

Das Bezugsschema der Kopie war historisch meist ein hierarchisch angelegtes: Das Original herrscht gewissermaßen über die Kopie, die Zeugung über die Reproduktion, das Einmalige hat gegenüber dem Vielen die Oberhand. Diese Zuschreibungen sind das Rückgrat einer Kunstgeschichte, die nach dem Prinzip der Nachfolge, der Auswechslung und der Wiedereinsetzung organisiert ist.

Auf Seiten der Kunstproduktion nehmen diese Hierarchien traditionell die Form einer Ahnenreihe an, einer Beziehung, die patriarchalisch als Identifikation oder Disidentifikation mit einer Reihe von Meistern organisiert ist. Der junge männliche Künstler orientiert sich zunächst an Meister X, imitiert ihn, distanziert sich später und kehrt schließlich in neuer Rolle zu ihm zurück. Dieses Muster von Identifikation und Abgrenzung prägt bis heute die Struktur vieler europäischer Kunstakademien. Bisherige Versuche das System der Meisterklassen abzuschaffen, blieben weitgehend erfolglos.

Immer wieder wurde dem dynastischen Lehrer-Schüler Verhältnis, ein Modell des Bildermachens entgegengesetzt, welches eine distanziert-distanzierende Inszenierung im Modus der Aufführung bevorzugt. Ein solches Autor:innenmodell richtet sich zum Beispiel danach, welches Kostüm eigenen Anliegen entsprechen könnte. Posieren hat einen schlechten Ruf. Aus der Perspektive des Handelns wirkt es feige und unecht. Dennoch lässt es sich nicht bloß als etwas rein passives begreifen. Tatsächlich stellt die Pose eine Form des In-der-Welt-Seins dar, die zugleich Elemente von Aktivität und Passivität vereint – sie funktioniert, wie eine dritte Stimme, die zwischen „machen“ und „gemacht werden“, „sich selbst machen“ sagt. Natürlich kann aber nicht jede:r jede Rolle spielen bzw. mit jeder Stimme sprechen.

In gewisser Weise holt man sich so den alten ödipalen Konflikt ins eigene narzisstische Haus. Da das Kommando heute meist aus den eigenen Reihen kommt, angenommene Freiheit oft mehr beschränkend als produzierend wirkt und es auch generell eher schwierig ist, mit sich selbst zu verhandeln, kann der direkte Bezug auf bzw. der Austausch mit einem Original Abhilfe schaffen. Doch begibt man sich beim Akt des Kopierens eines:r Anderen in ein von Konflikten durchzogenes Feld, in dem sich die eigene Position schnell – und das selbst in dem distanziert-distanzierenden Modus – als eine herausstellt, in der die identitätsstiftende Dichotomie von Opfer und Täter ins Wanken gerät und sich ein Raum von Zwischentönen, Scham, Lügen, Abhängigkeiten und Begehren öffnen kann.

Wer kopiert und zitiert, möchte sich nicht so sehr mit Begriffen wie Selbstfindung, Aufrichtigkeit oder Treue herumschlagen, sondern eine bewusst reflektierte Authentizität produzieren und sich so einer zuvor als Fiktion erkannten Echtheit betont verweigern. Es entstehen Fakes, Bilder und Ausstellungen, die das Original als eine strategische Projektion, als eine Hervorbringung im Zwischenverhältnis von Original und Fälschung enthalten. Doch ein guter Fake muss auch authentisch sein. Es braucht dazu aber vielleicht keine Identifikation im Sinne der Inspiration mehr.

Und doch setzt der Schwindel (Vertigo) der Nachahmung schnell ein. Die ideologischen Widersprüche zerstreut diese Herangehensweise nicht. Die Kopie bleibt in ein letztlich nicht abschließend greifbares Verhältnis von Macht und Herrschaftszusammenhängen eingelassen und bietet kein frei anwendbares Instrument an, sich von Fallstricken und Problemfeldern der Kunstproduktion wie Subjektivität, Ausdruck, Politik, oder der generellen Frage nach dem Sinn der Kunst frei zu machen. Beim Rückgriff auf kanonische Arbeiten zum Beispiel ist der Wiederholungswert nicht schon allein durch deren kulturelles Kapital gesichert. Auch sie müssen immer wieder neu zu der eigenen Produktion, verschiedenen, oft nicht miteinander zu vereinbarenden Diskursen, der Geschichte, Aktualität, etc. in Beziehung gesetzt werden. Erst im Wechselspiel zwischen der behaupteten Autonomie der Kunst und der vielfältigen Bezogenheit auf andere Bereiche, kann sich so etwas wie Kunst etablieren.

Nur im Zusammenhang mit einer bestimmten historischen und weiter gefassten Konstellation kann diese paradoxe Form der Kunst von Bedeutung sein. Was beim Kopieren, Zitieren, der Reproduktion, beim Fake, Covern, Aneignen, der Pose begreifbar werden kann, ist, dass die ästhetischen Lösungen der Kunst sich keineswegs tatsächlich originellen oder souveränen Entscheidungen verdanken. Sie stellen immer Reaktionen auf andere Probleme und Lösungen dar, zu denen sie sich ins Verhältnis setzen und die sie zumeist auf spezifische Weise überbieten wollen. Die Frage, die an diese Gesten als Beurteilungskritierum adressiert werden sollte, wäre, ob sie die Bereitschaft bzw. die Fähigkeit dazu haben, diese Übergänge wahrnehmbar zu machen.

Im Kopieren und Wiederholen wird das Kunstmachen nicht als eine heroische und in sich konsistente Tätigkeit sichtbar, sondern als ein vielschichtiger Problemzusammenhang, der auf ähnliche Fragen immer wieder neue Antworten unter jeweils veränderten historischen Umständen sucht. Die beunruhigende Frage nach ihrem Sinn, kann die Kunst dennoch nicht beantworten. Wie die Kopie scheitert sie immer wieder und notwendigerweise an den eigenen Ansprüchen.

Birnbaum, Daniel/Graw, Isabelle: Jutta Koether. F, Berlin 2015.

Borges, Jorge Luis: „Pierre Menard, Autor des Quijote“, in ders.: Fiktionen: Erzählungen 1939–1944, Frankfurt/M. 2015.

Buchloh, Benjamin: „Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art“, in: Artforum, September 1982, S. 43–56.

Buchloh, Benjamin: „Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop, and Sigmar Polke“, in ders.: Neo-Avantgarde and Culture Industry. Essays on European and American Art from 1955 to 1975, Cambridge 2000.

Busch, Kathrin: „Rehearsing Failure“, in: Sabeth Buchmann/Ilse Laser/Constanze Ruhm (Hrsg.): Putting Rehearsals to the Test, Berlin 2016.

![Quirin Babl: (after R.H. Quaytman), 2020, Öl auf Holz, 30,5 cm x 30,5 cm, Copyright: the artist.]()

Diederichsen, Diedrich: „Radicalism as Ego Ideal: Oedipus and Narcissus“, in: e-flux Journal, Mai 2011.

Draxler, Helmut: Die Wahrheit der Niederländischen Malerei: Eine Archäologie der Gegenwartskunst, München 2021.

Draxler, Helmut: Shandyismus. Autorschaft als Genre, Merz Akademie, 2007.

Gaensheimer, Susanne: Sturtevant. Drawing Double Reversal, Zürich 2015.

Graw, Isabelle: „Wo Aneignung war, soll Zueignung werden. Ansteckung, Subversion und Enteignung in der Appropriation Art“, in: Ruth Mayer/Brigitte Weingart (Hrsg.): VIRUS!: Mutationen einer Metapher, Bielefeld 2004.

Hafner, Hans-Jürgen/Reski, Gunter: The Happy Fainting of Painting. Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Köln 2014.

Knoll, Valerie (Hrsg.): Megan Francis Sullivan. The Bathers (Inverted), Amsterdam 2017.

Krebber, Michael: „My Monument of Repetition: Das Abarbeiten an Vorbildern“, in: Buchmann, Sabeth et.al. (Hrsg.): Wenn sonst nichts klappt – Wiederholung wiederholen. In Kunst, Popkultur, Film, Musik, Alltag, Theorie und Praxis, Berlin 2005.

![]()

Krebber, Michael: „Pubertät in der Malerei“, in: …ical Krbbr Prdly Prsnts Gart Jas, Jon Klsy, Josf Stra, Ausst.-Kat., Portikus, Frankfurt/M., Köln 2007.

Kukuljevic, Alexi: Liquidation World. On the Art of Living Absently, Cambridge 2017.

Lajer-Burcharth, Ewa: The Painters Touch: Boucher, Chardin, Fragonard, Princeton 2022.

Levine, Sherrie: „Why I Appropriated“, in: Texte zur Kunst, Nr. 46, Juni 2002, S. 84-85.

Levine, Sherrie: Gustave Flaubert un coeur simple, Ghent 1990.

![Quirin Babl: Das wilde Denken (after R.H. Quaytman, Voyelle, Chapter 26, shown 08.11.2013 to 02.02.2014 at mumok, Vienna, in the exhibition “and Materials and Money and Crisis”), 2020, Öl auf Holz, 30,5 cm x 30,5 cm, Copyright: the artist.]()

Loreck, Hanne: „Wiederholung aus kulturhistorischer Perspektive: Allegorischer Impuls, Zitat, Ähnlichkeit und Gleichartigkeit“, in dies./Michaela Ott (Hrsg.): Re*: Ästhetiken der Wiederholung, Hamburg 2014.

Muir, Gregor/Ruf, Beatrix/von Olfers, Sophie (Hrsg.): Lutz Bacher. Snow, Ausst.-Kat., Kunsthalle Zürich/Portikus, Frankfurt/M./ Institute of Contemporary Arts, London, Zürich 2013.

Owens, Craig: „Posing“, in ders.: Beyond Recognition: Representation, Power, and Culture, Berkley 1992.

Quaytman, R.H.: Book, Potomac 2025.

Quaytman, R.H.: Spine, Berlin 2011.

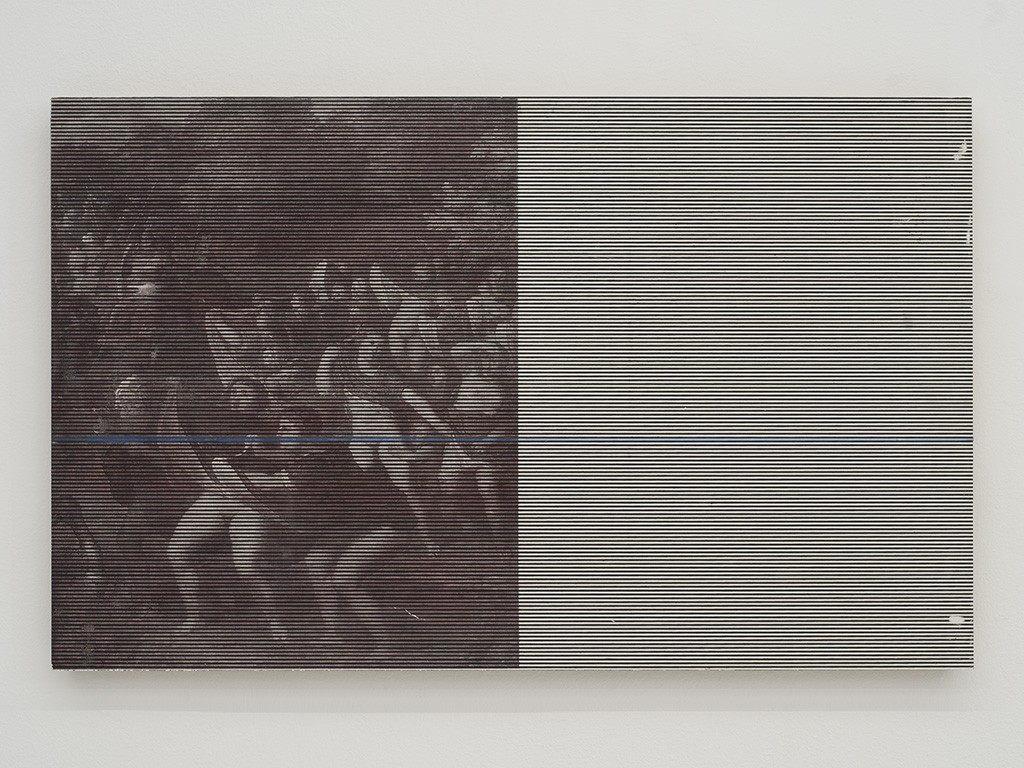

![Quirin Babl: (after R.H. Quaytman, The Sun Does Not Move, Chapter 35, shown 08.11.2019 to 23.02.2020 at Museum Sztuki, Łódź), 2023, Öl, Siebdruck und Gesso auf Holz, Copyright: the artist.]()

Römer, Stefan: Künstlerische Strategien des Fake. Kritik an Original und Fälschung, Köln 2001.

Saxenhuber, Hedwig (Hrsg.): Louise Lawler: A Spot on the Wall, Ausst.-Kat., Kunstverein München/Neue Galerie, Graz/de Appel, Amsterdam 1998.

Sullivan, Megan Francis: Oral History of Exhibitions, Berlin 2023.

![Quirin Babl: Ausstellungsansicht Diffuses Across Deviations at Work (after R.H. Quaytman), at Tiny Mutual Admiration Societies, 16.05.2022 - 19.06.2022, Wien. Copyright: the artist.]()

Trilling, Lionel: Das Ende der Aufrichtigkeit, München 1980.

Vila-Matas, Enrique: Dada aus dem Koffer. Die verkürzte Geschichte der tragbaren Literatur, München 1988.

![Quirin Babl: Männer am Karlsplatz, 2025, Copyright: the artist]()