We solemnly swear

Im Gespräch mit Sebastian Koeck und Juan Francisco Vera

Im Gespräch mit Sebastian Koeck und Juan Francisco Vera

von Leonie Huber

Die Ausstellung Three Rooms von Sebastian Koeck und Juan Francisco Vera eröffnete am 21. Juli 2020 bei Laurenz, damals in einem Ladenlokal im 15. Bezirk. Ich war an dem Abend nicht in der Stadt, doch seither übt die Show eine unerklärliche Anziehung auf mich aus und geistert als Referenzpunkt durch Gespräche in Wien. Juan und Sebastian sind kein Mysterium, sondern gute Freunde von mir. Für dis/claim habe ich sie eingeladen, mir bei einem konspirativen Treffen von Three Rooms zu erzählen.

Wir treffen uns an einem Sonntag im Mai. Auf dem Tisch zwischen uns: Rhabarberkuchen, Kaffee, Wasser, ein Aschenbecher und Karteikarten mit Fragen, die ich in dem Versuch vorbereitet habe, keine künstliche Distanz zwischen mir als Interviewerin und meinen Freunden als Interviewten herzustellen, aber auch nicht in alltägliche Banalitäten zu verfallen. Wir ziehen abwechselnd Karten und lesen Fragen vor. Die Aufnahme beginnt mit einem Zitat von einem Interview mit Bruce Nauman, das ich als Auftakt vorgelesen habe, und endet zwei Stunden später, weil Juan losmusste.

Juan: Ähnlich wie für uns beide schwer zu beschreiben ist, was sowohl bei der Ausstellung als auch danach passiert ist, fällt es mir schwer wiederzugeben, was Sebastian und ich darüber sprechen. Es fängt nicht wirklich irgendwo an, sondern wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und teilweise vergehen dazwischen Jahre und dann endet das Gespräch auch ohne ein Ende, sondern…

Sebastian: …weil ich dann sage…

Juan: …ich muss jetzt nach Hause gehen.

Sebastian: Wenn wir jetzt darüber reden, sprechen wir eigentlich über unsere Erinnerungen. Und die verändern sich mit jedem Gespräch ein bisschen.

Leonie: War die Show Glück, Zufall oder Schicksal?

Juan: Ich würde die Frage damit beantworten, dass ich mich glücklich geschätzt habe und es immer noch tue, die Möglichkeit zu dieser Ausstellung bekommen zu haben. Wenn es Zufall war, dann weil sich gewisse Dinge so gefügt haben, die das Ganze sinnvoll gestaltet haben. Aber vielleicht war es am ehesten Schicksal.

Sebastian: Es gibt ein Element in der Show, das wir relativ früh benannt haben, ohne zu wissen, warum eigentlich, und das dann immer wichtiger wurde. Zum Schluss hat es sich so angefühlt, als hätten wir darauf hingearbeitet, ohne es zu wissen. Ich habe das selten danach nochmal erlebt. Das Gefühl, there is no other way.

Leonie: Ich habe den Eindruck, es gibt sehr viele Projektionen auf diese Show. Es hat mir nie jemand erzählt, was dort passiert ist. Aber es ist immer wieder ein Referenzpunkt, der in Gesprächen auftaucht und der, glaube ich, Laurenz auch sehr beeinflusst hat.

Juan: Worin siehst du diesen Einfluss auf Laurenz?

Leonie: Es ist total komisch, dass ich das sage, weil ich – ohne die Show gesehen zu haben – schwer beschreiben kann, worin dieser Einfluss besteht. Meine Vermutung ist, dass einerseits die Einladungspolitik und andererseits die konzeptuelle und formale Beschaffenheit der Ausstellung prägend für Laurenz waren – genauso wie für euch und Leute in eurem Umfeld.

In der Forschung unterscheidet man zwischen induktiv und deduktiv. Induktiv wäre: Ich mache Beobachtungen und leite aus ihnen eine These ab. Deduktiv ist, dass du eine Theorie hast und sie an konkreten Beispielen testest. Induktiv wäre: Ich habe diese These und jetzt suche ich nach einem Beweis. Deduktiv ist, dass du Quellen studierst und daraus deine These entwickelst. Und ich glaube, dass diese Show induktiv für Laurenz’ Zugang zum Ausstellungsmachen ist.

Juan: Laurenz hat danach noch ein paar Ausstellungen mit dem Konzept gemacht, dass sie zwei Künstler:innen einladen und ihnen den Raum überlassen. Chambre d'Ami·xes war dann die erste Show, nachdem sie das Ladenlokal im 15. Bezirk aufgegeben haben. Und gewissermaßen das Ende von diesem ersten Kapitel, wenn man es so nennen mag.

Sebastian: Diese und andere Ausstellungen hatten als kuratorisches Prinzip einen Erfahrungscharakter. Gewisse Parameter definieren einen Raum und dann passiert da was. Und das ist vor allem ein sozialer Moment.

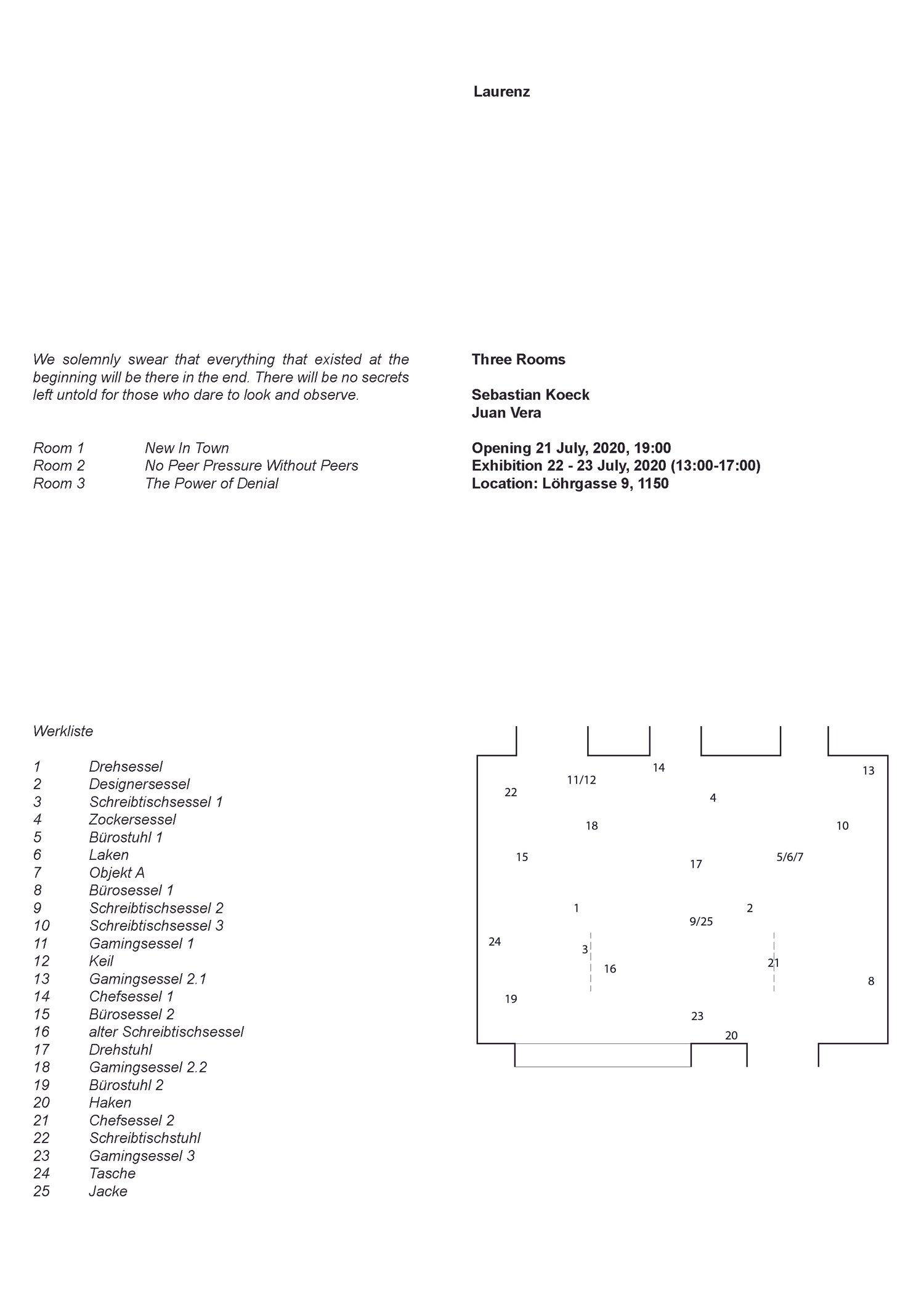

Leonie: Ich meine nicht nur das kuratorische Programm von Laurenz, das, wie du sagst, durch konzeptuelle Setzungen die Ausstellung als sozialen und symbolischen Raum betont. Sondern auch künstlerische Strategien, die sich zum Beispiel den Ausstellungstext, den Raumplan oder Werkbezeichnungen zu eigen machen, um die Parameter der Rezeption einer Ausstellung zu verschieben. Diese Elemente sind bei Three Rooms zentral. Und ich glaube, dass diese Ausstellung ein Momentum war, wo sich die Auseinandersetzung einer bestimmten Szene mit diesen Fragen verdichtet und materialisiert hat.

Sebastian: Wir haben beide davor noch nie mit jemandem kollaboriert und uns einfach so vorgehangelt. Was kann ein Material sein? Wo kriege ich das her? Wie gehe ich damit um? Wo sind Gesten versteckt, die als bewusste Entscheidung etwas vermitteln? Es passiert etwas, das möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird, aber zumindest für uns etwas bedeutet. Der erste Moment war, dass wir gemeinsam die Stühle besorgt haben. Jeden einzelnen in den Raum gebracht haben. Und dann saßen wir in einem Meer von Stühlen und haben überlegt, was machen wir jetzt damit? Was mir nachhängt ist das Vertrauen. Der Moment, wo man sich auf sein Gegenüber einlässt. Im Idealfall wird das in der Ausstellung spürbar, aber für mich ist es wirklich dieser Prozess, der so stark hängen geblieben ist.

Leonie: Es ist sehr metaphorisch, wenn man sich vorstellt, dass ihr zwischen all den Stühlen sitzt und dann – es muss ja nicht unbedingt eine Entscheidung sein, sondern kann auch eine Anbahnung sein. Eine, die weniger Widerstand leistet als andere Optionen. Und dann entscheidet ihr euch für diesen Weg. Wenn man gemeinsam arbeitet, hat man natürlich weniger Kontrolle über das Konzept oder die Umsetzung. Aber Intuition zu haben und darauf zu vertrauen, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, sondern sich sozusagen Pfade bahnen, ist nicht selbstverständlich.

Juan: Für uns beide war zum einen das Vertrauen von Monika und Aaron in uns, in die Situation und in den Prozess sehr prägend. Und zum anderen dieses Format, mit dem sie den Raum gestartet haben. Sie haben die Tür geöffnet für jemanden, der oder die entweder etwas ausprobieren oder einfach dort arbeiten will. Das war von vornherein schon ein Aus-der-Hand-geben. Diese Geste, die kommuniziert: Kommt herein, so wie ihr seid. Für mich hat das den Modus eines Arbeitens, ohne zu wissen, worauf das hinausführt, etabliert und immer wieder bestätigt. Natürlich gab es auch einen Austausch mit den beiden, die waren nicht nur dabei und haben Däumchen gedreht. Aber das war eine Sache, die mir von Beginn an eine Ruhe mitgegeben hat, die ich sehr wertvoll fand und ermöglicht hat, dass wir uns so aufeinander einlassen konnten, ohne die Zusammenarbeit überhaupt gesucht zu haben.

Sebastian [zieht eine Karte und liest die Frage vor ]: Wann und wo habt ihr den im Ausstellungstext erwähnten Schwur geleistet [”We solemnly swear that everything that existed in the beginning will be there in the end. There will be no secrets left untold for those who dare to look and observe.”]? Warum war es wichtig, das Publikum darüber zu informieren?

![Sebastian Koeck, Juan Francisco Vera: Three Rooms, 21.-23.07.2020, Laurenz. Floorplan.]()

Sebastian: Wie bei jeder Ausstellung sieht man die Situation als Produzent ganz anders als das Publikum und vor allem viel mehr, als am Ende rüberkommt. Aber zu versuchen, sie zu kontrollieren, ist weird. Wir haben viel darüber gesprochen, die Balance dazwischen zu finden, was Teil der Ausstellung ist und was nicht. Das kann schnell kippen. Wenn man es zu weit treibt, fühlt sich die Betrachter:in verarscht, weil alles relevant ist und damit alles irrelevant wird. Auf keinen Fall wollten wir erklären, was hier abgeht. Uns ging es um einen Pitch, wie man die Situation betreten kann – aber nicht muss.

Juan: Woran ich mich erinnere ist, dass wir auf dieser Fensterbank saßen, als der Text entstanden ist, der vor allem Sebastian zu verdanken ist.

Als Betrachter:in ist man mit einer Situation konfrontiert und erwartet natürlich nicht, dass sich im Raum etwas verändert. In dieser Hinsicht sollen die Titel der drei verschiedenen Räume im Ausstellungstext einen Anstoß geben, dass man nicht bloß schauen, sondern beobachten soll.

Sebastian: In der Werkliste sind Dinge aufgeführt, die in der ersten Situation nicht zu sehen sind. Das heißt, sie müssen versteckt sein. Im Laufe des Abends verändert sich der Raum durch die Positionierung der Objekte und die Veränderung deren Beziehung zueinander. Das haben wir nicht vorab kommuniziert, sondern das haben nur die Leute erfahren, die länger als eine Stunde dort waren. Der Text ist eine Einladung, dem Zeit zu geben. Mit der Liste wollten wir suggerieren, dass jeder Bestandteil wichtig ist. Manche Entscheidungen waren pragmatisch, weil eigentlich nur wichtig war, dass der Raum aus diesen Elementen besteht.

Juan: Die Dinge, die sich so hineingemischt haben, waren auch der Hinweis darauf, dass es nicht nur um Stühle geht, sondern um 85% Stühle und häusliche Objekte, die von sich aus nichts erzählen. Bis etwas passiert.

Juan: Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob das Ganze performativ war. Sowohl, was wir im Laufe des Abends gemacht haben, als auch die Installation an sich. Durch die Tatsache, dass nur das Publikum, das beim Opening ist, die ganze Ausstellung erfährt, wird es doch sehr performativ. Die Betrachter:innen, die in den Tagen danach die Ausstellung besuchen, erleben nur den letzten Raum – wo die Stühle auch noch verhüllt sind.

![Sebastian Koeck, Juan Francisco Vera: Three Rooms, 21.-23.07.2020, Laurenz. Installation view (Room 1 New In Town). Courtesy of the artists. Photo: Aaron Amar Bhamra.]()

Sebastian: Ich habe es im Vorfeld nie als Performance gesehen. Erst als ich am Eröffnungsabend heimgegangen bin, wurde mir klar, dass wir voll performt haben.

Wir haben zu der Zeit viel über Werner Herzog geredet, seinen Begriff der ekstatischen Wahrheit. Es gibt diese Szene in dem Antarktis-Film [Begegnungen am Ende der Welt, 2007], wo er beschreibt, wie ein Pinguin ins Landesinnere rennt. Pinguine sind eigentlich Rudeltiere und müssen nahe am Wasser bleiben, weil sie sich von Fischen ernähren. Aber hin und wieder gibt es einen crazy Pinguin, der einfach ins Landesinnere rennt. Die Forscher:innen wissen, dass er sterben wird, aber sagen im Film, sie dürfen ihn nicht aufhalten. Herzog lädt das voll auf: insanity among penguins. Und über die Szene, wie der Pinguin von seinem Rudel, dem Wasser und der Kamera wegrennt, ist ein russischer Chor gelegt. Juan und ich saßen zwischen den Stühlen und haben diese Musik gehört, die dann auch in der zweiten Situation [Room 2 No Peer Pressure Without Peers] abgespielt wurde.

Für mich sind die Stühle immer Subjekte gewesen. Die Tatsache, dass die Objekte nicht bearbeitet sind, ermöglicht, dass sie zu Projektionsflächen werden und vor allem die Relationen zwischen den Dingen in den Vordergrund treten. Es geht dann am Ende nur darum, was es macht, wenn ein Objekt auf eine bestimmte Art und Weise im Raum steht. Im ersten Raum New in Town sind alle Stühle zum Eingang ausgerichtet und erzeugen dieses unangenehme und bedrohliche Gefühl.

Juan: An dem Eröffnungsabend bin ich irgendwann reingekommen und der Raum war leer bis auf die Stühle und Daniel. Er stand völlig aufgelöst dazwischen, eher hinten als vorne. Er hatte also mehr Stühle vor als hinter sich. Ich bin auf ihn zu, um ihn zu begrüßen, aber auch um zu fragen, ob alles okay sei. Er meinte, ja, und dass er nicht verstehe, was hier abgeht. Eine solche Situation zu erzeugen nur durch die Positionierung der Stühle und eben die Ausrichtung zum Eingang. Und dabei geht es nicht nur um den Moment, die Ausstellung zu betreten, sondern auch, wie Sebastian gerade angesprochen hat, in die allgemeine Erfahrung hineinzukommen: Das tröpfchenweise Eintrudeln der Leute, die als Individuen ankommen, und irgendwann eine Gruppe bilden, die den Raum dominiert. Und dann kippt das Ganze. Ich weiß nicht, ob der Raum leer war, als Daniel reingekommen ist, aber definitiv war er in der Unterzahl. Und dann mischt er sich da ein und wird Teil davon. Ob um sich sicherer zu fühlen oder weniger auf Konfrontation mit diesen Objekten zu gehen, weiß ich nicht. Es hat so gewirkt, als hätte er Zuflucht gesucht. Diese erste Situation war definitiv das intimste Setting und das zu betreten hieß auch, etwas zu stören und sich dem hinzuzufügen. Es waren offensichtlich Äpfel und eine Birne.

Sebastian: Du stehst nicht vor der Wand und betrachtest eine Arbeit, sondern du bist Teil der Situation. Das Licht war aus, die Fenster zugezogen und die Stühle starren ihn an. Im ersten Raum war die Tür auch geschlossen. Die Idee war, dass – wenn man im Raum steht und die Tür geht auf – dann automatisch passiert: Oh, wer kommt jetzt rein? Wir haben es bewusst nicht als eine einladende Situation gestaltet. Im zweiten Raum haben wir einen Keil in die Tür gelegt, sodass sie immer offen war. Derselbe Keil hat im ersten Raum einen Stuhl stabilisiert, dessen Rolle beim Transport abgebrochen war.

Leonie: In der Dokumentation sieht man zum Beispiel, dass in einem Raum eine Parkettleiste umgedreht ist, wo ihr eure Initialen reingeschnitzt habt. Der Blick der Betrachter:in wird sehr aktiv gelenkt.

Sebastian: Solche „Hinweise“ sind auf den Fotos natürlich unterstrichen, aber man hätte sie auch im Raum nachvollziehen können. Dort ist man meist nicht so fokussiert. Ich würde mir als Ausstellungsbesucher wünschen, irgendwo Sägespäne zu entdecken und mich zu fragen, whodunnit? Wo ist die Mordwaffe?

Leonie: Ich finde dieser Modus des Suchens ist in deinen Arbeiten sehr präsent. Auch bei Juan, der gerne die Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, die am Rande geschehen. Es passt zusammen: Eine Person, die gerne sucht, und eine, die den Blick immer wieder verschiebt.

![Sebastian Koeck, Juan Francisco Vera: Three Rooms, 21.-23.07.2020, Laurenz. Installation view (Room 2 No Peer Pressure Without Peers). Courtesy of the artists. Photo: Aaron Amar Bhamra.]()

Juan: Das ist wahrscheinlich ein Faktor, warum die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat. Sie war nicht reibungslos, aber hat sich leicht angefühlt. Worauf wir hinaus wollten, war, dass die Erwartungen, die man oft einer Ausstellung gegenüber hat – weil man geschult oder gewohnt ist, wie Objekte platziert werden oder wie mit einem Raum umgegangen wird –, gebrochen oder nicht eingehalten werden. Und zwar indem es nicht dabeibleibt, was einem von vornherein präsentiert wird, sondern man sich ständig neu dazu positionieren muss. Den Dialog mit den Arbeiten immer wieder neu starten muss.

Nach einer Stunde haben wir die Tür aufgemacht, das Licht angeschaltet und die Stühle, die als lose Gruppe zum Eingang ausgerichtet waren, in einem Block zum Fenster ausgerichtet. Das hat den Verlauf des Abends reflektiert: Nachdem man Zeit in der Ausstellung verbracht hat, landet man draußen, wo sich die soziale Situation entwickelt. Der Blick, den man den Rest des Abends hat, ist von außen nach innen. Diesen Blick wollten wir durch die zweite Situation spiegeln. Die Stühle sind jetzt auf eine andere Art und Weise zum Publikum ausgerichtet: Widerstand.

Sebastian: Auch: Vorhang auf. Der letzte Handgriff bei dem Umbau war, das Gitter vor dem Fenster zu öffnen. Rumms. Und spätestens dann haben die Leute gecheckt, dass etwas passiert.

Leonie: Es fühlt sich geradezu militärisch an, wenn die zunächst vereinzelten Stühle auf einmal in Formation zusammenstehen, ich höre ein Klirrgeräusch. Es kreiert eine Fassade, die Schutz gibt, aber auf jeden Fall auch abweisend ist. Der zweite Raum hieß No Peer Pressure Without Peers, richtig?

Sebastian: Ja. Davor waren es Individuen, die als lose Gruppe auftreten, von der man sich ausgeschlossen fühlt, und dann ist es eine uniforme Einheit, die als Gruppe Druck ausübt.

Juan: Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber für mich war auch sofort der Film Four Rooms [1995] im Raum. Er besteht aus vier Handlungssträngen, die jeweils von einem:einer Regisseur:in geschrieben und dirigiert wurden, und erzählt demnach vier eigenständige Geschichten. Der Protagonist, ein Hotelpage, betritt im Verlauf des Films vier verschiedene Räume, in denen sie sich abspielen. So betritt das Publikum diese Geschichten, die alle sehr unterschiedlich sind und doch durch den Protagonisten zusammenhängen. Das hängt für mich damit zusammen, was Sebastian vorher gesagt hat: dass das Publikum zunächst vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass sich die Situation verändert, spätestens ab dann aber beobachtet, ob noch etwas passiert.

Sebastian: Es passiert selten, dass man drei Stunden auf einer Eröffnung ist und zweimal reingeht, um sich die Ausstellung anzuschauen. Diesen Moment will ich gerne erzeugen, für mich und für andere. Es hätten auch vier, fünf, sechs, sieben oder acht Räume sein können. Die Anzahl war letzten Endes nicht so ausschlaggebend, viel mehr ging es um das Potential der Veränderung im Raum.

Leonie: Hat die Arbeit Three Rooms eine:n oder mehrere Autor:innen?

Sebastian: Wir haben 19 Stühle an 17–18 Adressen abgeholt. Jedes Mal gab es diesen Austausch mit der Person, die einen abgefuckten Stuhl auf Willhaben zu verschenken stellt und sich dann dafür rechtfertigt, dass sie dieses Ding eigentlich wegschmeißen sollte, aber daran hängt. Gleichzeitig loslassen und klammern. Für die Materialangaben haben wir die Titel der Inserate übernommen: Gaming Sessel, Arbeitssessel, Bürostuhl, Drehstuhl, etc. Vielleicht als Hommage an diejenigen, die die Patina erzeugt haben?

Nach der Ausstellung haben wir die Stühle eingelagert. Erst in der Uni und dann im Studio im Zehnten. Im Keller in einem Raum unter der Treppe, der nie benutzt wurde, und wo alle Stühle perfekt reingepasst haben. Wir waren einfach nur froh, dass sie weg waren. Und am nächsten Tag ist dort Baustelle und die Stühle sind weg und die Handwerker sagten, die hätte jemand abgeholt. Es war davor nie jemand in dem Raum und danach nie wieder. Nachdem wir sie da reingestopft haben, hat die Hausverwaltung sie abgeholt und ich habe meine Kaution nicht wiedergekriegt.

Juan: Was für mich damals definitiv eine Rolle gespielt hat, ist das Adressieren des Publikums. Bevor ich es in Worten realisiert habe, war es wichtig, das Publikum als zweiten Teil der Gleichung mitzudenken. Bis zu dem Moment, an dem ich etwas präsentiere und nach außen trage, findet mein Teil der Arbeit statt. Und dann kommt von der anderen Seite jemand rein, die:der diese Gleichung erst aufgehen lässt. Deshalb möchte ich verlangen können, dass man sich damit auseinandersetzt, nicht bloß sieht und abhakt, vielleicht sogar nicht schlauer, als man hineingekommen ist, rausgeht.

Sebastian: Die Betrachter:innen werden zu einem unreliable narrator.

![Sebastian Koeck, Juan Francisco Vera: Three Rooms, 21.-23.07.2020, Laurenz. Installation view (Room 3 The Power of Denial). Courtesy of the artists. Photo: Aaron Amar Bhamra.]()

Leonie: Wer weiß mehr? Diejenige, der die Ausstellung besucht hat, oder diejenige, die davon gehört hat?

Juan: Ich weiß nicht, ob irgendwer irgendwas weiß. Ich weiß nicht, ob wir etwas wissen. Unser Anspruch war nicht etwas preiszugeben, sondern etwas anzubieten, wo Leute reinkommen, sich darin einbauen können, wenn sie wollen, analysieren, wieder gehen oder was auch immer. Unser Ziel war, die Ausstellung so zu gestalten, dass dadurch ein mögliches Narrativ geboten wird. Ich merke jedes Mal, dass – wenn ich wo rausgehe und realisiere, ich kann das gerade nicht beiseitelegen, weil ich es eben nicht verstanden, sondern erfahren habe – das die Beispiele sind, die mich nachhaltig am meisten beschäftigen und auch beeindrucken. In diesem Kontext spielt Wissen für mich allgemein eine sehr präsente Rolle. Ich finde es eine schöne Frage, weil es weniger darum geht, meine oder unsere Geschichte zu erzählen, sondern etwas zu behaupten, das man annehmen kann oder nicht. Die Arbeiten, die wir machen, sind Behauptungen und keine Wahrheiten. Es sind keine Dinge, die wir hinstellen und sagen: „Das ist es.“ Eher „Das ist es jetzt gerade, aber morgen vielleicht schon nicht mehr.“

Sebastian: Jedes Mal, wenn ich eine Ausstellung besuche, mache ich eine andere Erfahrung: An schlechten Tagen schau ich’s mir an, hak’s ab und schau nie wieder hin. An guten Tagen kann ich immer wieder etwas Neues entdecken, obwohl ich das Gefühl habe, ich kenne schon alles.

Leonie: Das sind zwei Aspekte: einmal die Rezeptionserfahrung, neuropsychologisch, und einmal die Produktionsbedingungen, etwas mehr Materielles. Man bleibt erstmal bei den Dingen, die verfügbar sind und produziert nicht jedes Mal etwas Neues. Und diese Strategie – ich weiß nicht, ob bewusst, aber ich kann es ihr auf jeden Fall andichten, oder drauf verweisen – hat einen systemkritischen Impetus, der über die individuelle Wahrnehmung hinausgeht. Nämlich, sich an einzelnen Dingen abzuarbeiten und nicht ein Produkt nach dem anderen zu erzeugen.

Sebastian: Ich möchte nochmal festhalten, wie wichtig es ist, dass es in Wien Orte gibt, wo solche Experimente möglich sind. Es muss nichts verkauft werden, sondern Arbeiten werden ausgestellt, die auch noch schwierig zu dokumentieren sind.

Juan: Es hat für mich, für uns, viel bedeutet, dass Aaron und Monika uns diese Möglichkeit gegeben haben. Und jetzt bekommen wir von dir die Möglichkeit, darüber zu sprechen und die Erinnerung nochmal aufleben zu lassen. Es fühlt sich sehr gut an, dass die beiden sich in dieses Projekt eingeschrieben haben und jetzt du.

Leonie: Neben meinem freundschaftlichen Interesse daran, über diese Show zu sprechen, hat es auch damit zu tun, dass ich es ähnlich wahrgenommen habe. Ich habe mir gewünscht, dass wir Zeit verbringen und darüber sprechen, um uns bewusst zu machen und wertzuschätzen, was da passiert ist, und uns zu erinnern, dass das grundsätzlich den Modus bestimmt. Wenn ich an viele Gespräche denke, die wir tagein tagaus geführt haben, empfinde ich den Blick zurück als einen schönen Moment, gemeinsam erwachsen und älter zu werden. Dass das Leben inzwischen weniger angstbehaftet ist als während der Studienzeit. Die Leute aber dieselben geblieben sind. Und ich keinen Loveletter auf PW veröffentliche, weil ich nicht nur Fan bin, sondern tief involviert.

Sebastian Koeck, Juan Francisco Vera Three Rooms

Laurenz, Wien

21.-23.07.2020